例えば、従来の不条理劇が無意味な会話や循環的なストーリーを「形式」として使っていたとして、それが真に不条理となるのは、お客さんがその無意味さや矛盾の中で何かを「感じる」瞬間に生まれるということになります。

つまり、形式そのものは手段であり、不条理の真髄はその作品が提供する「感情的な体験」や「思索の触発」にあることになります。

「意図」に基づく不条理であれば、作り手は明確な目的を持ちながらも、その意図がお客さんの中でさまざまに解釈される自由を残すことを目指しているので、どれだけシンプルで分かりやすい形をとっていても、深い影響を与えるものは不条理と成立し得るのかも。

そして、「深い影響力」が鍵となると、特に作品が引き起こす感情や議論が、不条理の度合いを決定する要素になり、その影響が多様であればあるほど、不条理が際立つと言えるのかも。

う~~~ん。。。

そう、ここまで書いてみて、唯一分かったことがあります。

それは。

『読んでいるアナタ』も『書いているオイラ』も、よく分からなくなってきているということです。

だって、オイラは哲学者ではないからね、そんな論理を解きたいわけではないのです。

ただ、そんな考え方自体は面白いと思っているのです。

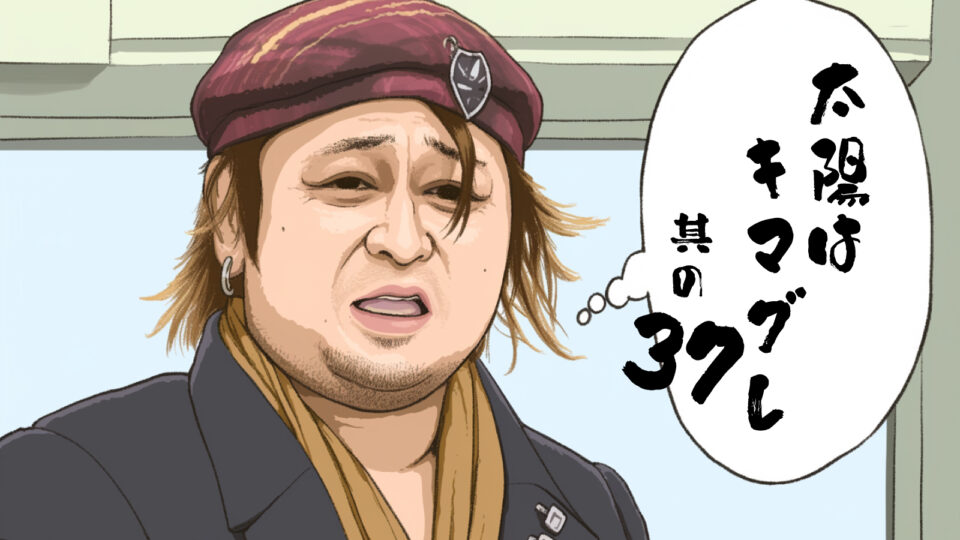

ハイっ。ようやく戻ってこれました。オイラが考える 『コレだ』 のテーマです。

最近、なんとなく思っているのは、不条理劇のエンタメ化です。