結論としては。

何処まで行っても、芝居は見世物なんだから、現実のリアルよりも、観客が共感できるように、リアルと嘘をバランスよく使ったリアリティーを追求することが重要なのです。

そもそもね、純粋なリアルだけの芝居の何処が面白いのかって話ですよ、現実社会でも人って誇張されたモノやデフォルメされたモノに食いつきます、本当は何があったかなんて関係なく、より面白そうなリアリティーを求めるんです。

当然、何度も言いますが、持論です。

芝居論なんて、始まりは同じでも、分岐を重ねれば独学に至ります。

だからこそ、誰かと共有したいのかもしれません、それが、いつしか、押付けになるのかもしれません。

まあ、オイラだって、自分の考えを押し付けるなよ、って考え方を押し付けているわけですから。

矛盾の無限ループです。

だからこそ、自分よがりな芝居を続け、人の芝居に見向きもせず、見たくないモノをアルゴリズムで見えなくしてはいけないのです、そんな小劇場界に蔓延っているフィルターバブルは、今こそ、排除しなければいけないのです。

ん???

横文字が沢山出て来ると、よく分からなくなるものですが、誤魔化しが効く時もあります「なんか意味あること言ってそう」的な雰囲気が出るのです、つまり、コレがオイラのリアリティー。だったりもします。

つまり。リアリティーとは【誤魔化したもん勝ち】と言う事です。

なんてこったい、文字にすると『超浅はか』ではありませんか。

でも、おそらくそんなもんなんです、どんだけ熱く語っていたとしても、居酒屋の片隅で演技論なんて語ってる奴は、結局、酔いが回って、何言ってるかよくわからなくなって、最終的には「俺は芝居が好きなんです」とまとめるんです。

結局、悲しいかな、誰かが語った演技論なんて、翌日には覚えていないのです。

話し手も、なんか昨日、熱い話をしたような気がする、とか思いながら、今日も明日も同じ話をするんです。

つまり、またもや、無限ループです。

思い出しますね。昔は馬鹿みたいにやっていた、今ではどんな内容か全く覚えていない、馬鹿野郎共の飲み会。

いつからだろう・・・全くやらなくなったのは。。。

最近は、真摯に作品作りに取り組むと恰好つけて、作品作り自体を楽しめなくなっている自分が何処かにいるような気がします。

始めたころは、『ちゃんと』してるか、してないか、ではなく。

「やりたいことをやる」が、判断基準だったような気がします。

バカみたいな失敗を繰り返して、いつの間にか失敗しない為の方法論を作り上げてしまったような気がします。

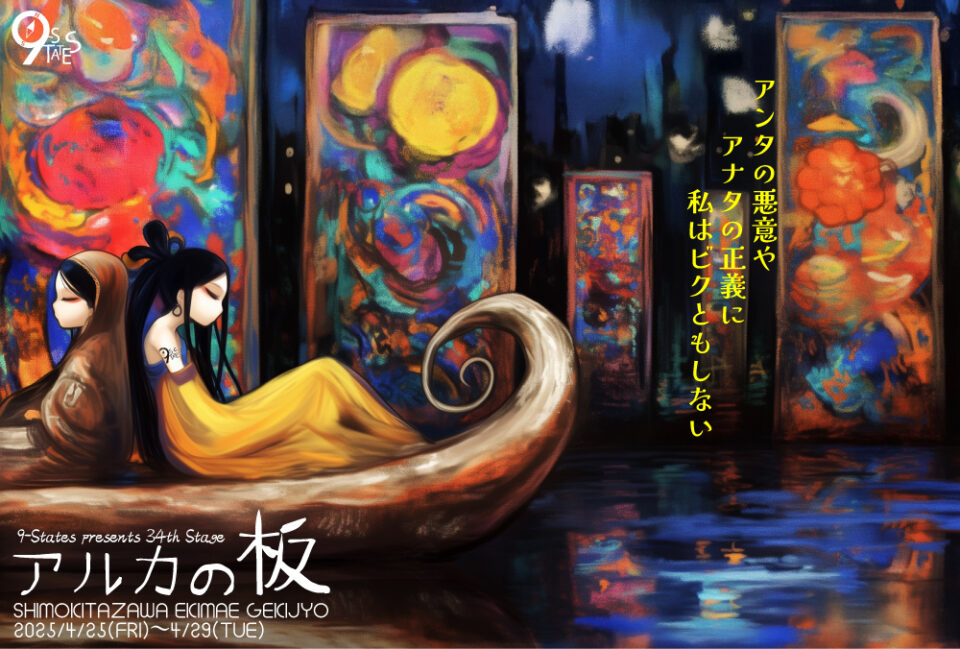

4月に下北沢でお芝居をやります。

初参加の人々を沢山お招きしました。

『ちゃんと』しなければいけません。

ちゃんと『やりたいことがやれてるか』。

失った情熱を取り戻す。そんな粋な心意気で臨んでやろうと思います。

ぜひとも、劇場で見届けてやってください。

きっと、ちゃんと忘れてると思います。

おしまい。2025・02・01